1935 : La marche de la faim en Martinique

1935 : La marche de la faim en Martinique

Le 11 février 1935, à l’aube, plus d’un millier d’ouvriers et ouvrières agricoles, en vêtements de travail, envahissent à la surprise générale les rues de Fort-De-France et s’installent silencieusement devant le palais du gouverneur. Ils exigent l’annulation d’une baisse de leurs salaires, déjà les plus misérables de Martinique, et la libération de l’un de leurs représentants, arrêté la veille. Ce mouvement qui surprend la capitale va réussir à faire reculer les « békés » qui contrôlent l’économie de la canne à sucre et prétendent depuis des décennies qu’ils sont au bord de la faillite.

Si les télégrammes envoyés à Paris par les patrons des usines de sucre parlent « d’émeutes », de « bandes armées », de « pillages » et de « carences du gouverneur », alors que la présence en ville des coupeurs et coupeuses de canne est pourtant restée pacifique, c’est surtout que cette invasion de hordes de « bitacots », de « nègres aux pieds nus » en pleine ville réveille chez les blancs les mêmes fantasmes racistes qu’au temps de l’abolition de l’esclavage : la peur d’une vengeance des miséreux, assimilée à un pogrom anti-blanc, resurgit à chaque crise sociale en Martinique.

Il faut dire que couper la canne à sucre est sans doute le pire métier de la colonie, le plus mal payé, celui que personne ne veut faire. Payés 10 francs par jour, en période de récolte seulement (6 à 7 mois), les ouvriers et ouvrières en sont réduits à acheter généralement leur nourriture à crédit. L’apprentissage de la lecture suffit souvent à garantir l’accès à un métier plus valorisé, comme ouvrier d’usine. A cette misère ambiante, s’ajoute l’image d’ouvriers alcooliques, qui consomment un tiers de leur salaire en rhum. A l’approche des grévistes, les volets de Fort-De-France se ferment et les rues se vident.

Vive la crise

L’économie sucrière est alors la première activité de l’île : elle utilise plus de 50% de la surface agricole pour la culture des cannes, qui sont transformées dans une quinzaine de sucreries, appartenant toutes à des békés [1] et 200 distilleries.

Le sucre et le rhum représentent 90% des exportations de la colonie (en majorité vers la métropole) et font vivre les 2/3 de la population (planteurs, ouvriers de ouvrières agricoles ou d’usine...). Mais depuis la première guerre mondiale, on parle surtout de « crise » du sucre, et la baisse des prix consécutive à la crise de 1929 ne fait que renforcer cette ambiance de crise. Ainsi la nouvelle baisse des prix mondiaux du sucre en 1934, justifie, selon les békés, une baisse des salaires, annoncée en décembre, à 8 francs par jour.

Les premières baisses de salaires appliquées au début de la saison sucrière, en janvier 1935, suscitent des réactions diverses : au sud , les travailleurs et travailleuses qui tentent alors de s’organiser font appel à l’inspection du travail et à l’administration. Au nord, plusieurs incendies de plantations sont signalés. Ce n’est pas par hasard que le discours misérabiliste tenu par les békés ne passe plus.

En 1933, un scandale avait révélé que les usines de Rivière-Salée et du Soudon avaient falsifiées leurs comptabilité pour faire disparaître plus de 10% de la production, et donc les profits qui vont avec. Eugène Aubéry, patron de l’usine du Lareinty, est lui accusé d’avoir corrompu la justice pour transformer un bénéfice de 10 millions en déficit et d’avoir détourné 8 millions destinés au fisc. Difficile d’imaginer des békés au bord de la faillite avec de telles sommes.

Comme si ça ne suffisait pas, Aubéry est accusé d’avoir fait enlever et assassiner en janvier 1934 le journaliste communiste André Aliker, qui l’avait accusé dans le journal Justice, édité par le groupe Jean Jaurès, l’une des 2 organisation communiste de l’île [2]. Aliker avait été jusqu’à l’accuser de l’assassinat des conseillers généraux socialistes Zizine et Des Etages en 1925. Et pour couronner le tout, le procès d’Aubéry pour corruption, qui se tient à Nantes du 19 au 21 décembre 1934 aboutit à un acquittement assez scandaleux mais prévisible tant l’avocat général lui paraissait favorable... Le fait qu’Aubéry ait été ministre de la justice entre octobre et novembre 1934 peut aussi expliquer cette indulgence.

Les grèves marchantes

Assez peu enclin à faire confiance à leurs patrons, des groupes d’ouvriers agricoles se forment pour faire le tour des « habitations » (les exploitations de canne à sucre) et répandre la grève. Cette pratique de la grève marchante est souvent assimilée par la presse à un déferlement de bandes armées (puisque les grévistes emmènent leurs coutelas de travail) qui empêchent le travail par la menace ou la violence. Le gouverneur Mathieu Alfassa, fraîchement débarqué dans l’île, convoque une commission consultative du travail le 16 janvier en espérant trouver un accord.

Après 6 heures de débat, aucune décision n’étant prise, les représentants des travailleurs et des travailleuses considèrent qu’il s’agit d’une victoire : aucune baisse des salaires n’est actée. Mais soumis aux pressions des békés, le gouverneur décrète le 21 janvier une baisse des salaires de 20% et une baisse du prix du rhum au détail de 20%, estimant sans doute que ce la suffirait à baisser le coût de la vie des ouvriers.

Dès cette annonce, le parti socialiste convoque à Sainte Marie, le fief du député et fondateur du parti Joseph Lagrosillière, une assemblée générale des ouvriers agricoles. Le lendemain, le Cablo, journal qui avait publié l’annonce, publie un démenti : aucune réunion n’aura lieu. Entre temps, le directeur de l’usine locale, Raymond Hugues Despointes, était intervenu pour obtenir ce démenti, démontrant ainsi la main mise des békés sur la presse, y compris la presse socialiste.

Privé de ce soutien et de structuration syndicale suffisamment avancée, les ouvriers et ouvrières agricoles reprennent dès le 26 janvier, les grèves marchantes et parfois les incendies de champs. Le 8 février, l’usine du Petit-Bourg est occupée par l’une de ces colonnes de grévistes, dont fait partie Irénée Suréna, contremaître de l’usine et représentant des travailleurs lors de la commission consultative du 16 janvier.

Prétextant une casse de matériel (en fait des manomètres abîmés), les békés demandent l’arrestation du « meneur » : Suréna. Mais il est très populaire. Le commissaire Ancinel est obligé de ruser pour l’arrêter : le dimanche 10 février au soir, il l’invite à une négociation qui doit avoir lieu chez le procureur et se propose de l’y conduire. Mais c’est à la prison de Fort de France qu’il se retrouve. La nouvelle se répand dans la nuit, et gardant en tête l’assassinat un an plus tôt d’André Aliker, les ouvriers et ouvrières agricoles veulent agir avant qu’il ne soit trop tard.

Panique à Fort de France

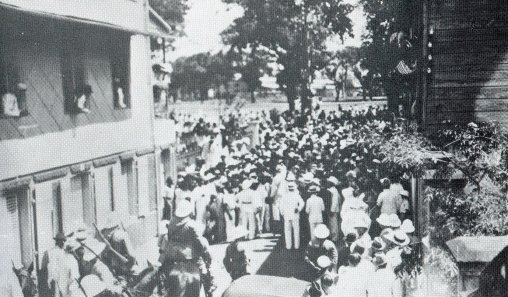

Durant la nuit du 10 au 11 février de petits groupes de travailleurs se réunissent secrètement, dans des cases dont les accès sont gardés, puis parcourent la campagne pour préparer une « descente en ville » dès le lendemain. Ni la police, ni les autorités politiques, ni même les militants communistes de Front commun qui soutiennent pourtant les grévistes, ne sont au courant de l’opération. Le lundi matin, ils sont plus d’un millier devant le palais du gouverneur.

Une délégation est reçue par Alfassa, ce qui fait enrager les patrons qui attendent un rendez-vous depuis la veille. Lorsque les patrons sont enfin reçus en fin de matinée, le gouverneur leur propose de renoncer à la baisse de salaires... ce qu’ils refusent. En sortant du palais, les patrons refusent aussi de dialoguer avec les grévistes et Eugène Aubéry est particulièrement hué. Le commissaire Ancinel se propose de lui ouvrir le chemin au travers de la foule à grands coups de cravache... suscitant quelques ripostes.

Les patrons se réfugient au Cercle des blancs, un hôtel proche, et se barricadent. Mais quand les gendarmes interviennent, il ne voient que quelques dizaines de grévistes devant le cercle, qui n’avaient manifestement pas l’intention d’y entrer. Les pillages, agressions et violences racontées par les journaux durant les semaines suivantes ne sont que des inventions de békés paniqués. Aucun journal ne réussit d’ailleurs à citer un commerce qui a réellement été pillé. Les violences réelles sont celles des gendarmes, qui chargent les rares grévistes présents devant le Cercle des blancs et qui les harcèle devant le palais du gouverneur en passant au milieu de la foule en voiture, roulant à vive allure, et distribuant des coups de crosse.

C’est le maire socialiste, Victor Sévère, qui intervient pour appeler les grévistes au calme, alors qu’ils s’apprêtent à riposter, et pour renvoyer les gendarmes dans leurs casernes. Le gouverneur Alfassa finit par descendre dans la rue et annoncer que de nouvelles négociations auraient lieu. Satisfaits de cette première victoire, et de l’impression produite en ville, les grévistes se rassemblent à la mairie, qui jouxte la prison, et exigent la libération d’Irénée Suréna. Leurs tentatives de marcher sur la prison sont repoussées par les gendarmes montés et le commissaire Ancinel. Le commissaire est vite pris à partie et fuit. Réputé pour son attitude raciste et violente, il voit les portes se fermer devant lui lorsqu’il cherche à se réfugier quelque part.

A la tombée de la nuit, alors que la tension monte, le gouverneur fait enfin libérer Suréna. Non content d’avoir obtenu de nouvelles négociations et la libération de leur camarade, les grévistes exigent d’être raccompagnés dans leurs villages par camion. Victor Sévère s’empresse de leur louer des véhicules, pour se débarrasser enfin de cette foule qu’il ne parvient plus à contrôler.

Nouvelle duperie

Satisfaits de leur victoire, les ouvriers et ouvrières agricoles laissent le soin à des représentants de négocier le lendemain un nouvel accord : des élus socialiste et un militant communiste. Le soir du 12 février un compromis est trouvé : le retour aux salaires de 1934, mais uniquement pour ceux et celles qui travaillent 5 journées ! En dessous de 5 jours, le salaire journalier est diminué dès le premier jour de 15%. A partir du 6e jour de travail hebdomadaire, une prime de 3F est accordée. De plus l’accord prévoir un contrôle drastique des cannes coupées (nombre, longueur...). La baisse du prix du rhum est annulée.

Dès le lendemain, les grèves marchantes reprennent et les tensions augmentent. Des directeurs et propriétaires sont chassés de leurs usines. Les gendarmes ne parviennent pas à arrêter ces multiples colonnes de grévistes qui parcourent le pays et ne tentent souvent même pas d’essayer. Les affiches que le gouverneur a fait apposé dès le 14 février pour informer la population du texte de l’accord sont immédiatement lacérées.

Finalement, la reprise de travail se fait dans le calme dans chaque usine qui accepte un simple retour au salaire de 1934, sans mentionner les conditions de l’accord. L’ensemble des békés doit bientôt accepter cette défaite. Mais l’ambiance a changé : les ouvriers et ouvrières profitent du rapport de force pour s’opposer au contrôle rigoureux des cannes qu’ils livrent. Les grèves s’achèvent le 19 février... sauf au Lareinty où Aubéry s’obstine encore jusqu’au 2 mars à vouloir faire appliquer à la lettre l’accord du 12.

Victoire mémorable

Au même moment, le 18 février, les ouvriers qui construisaient les routes se mettent en grève contre une baisse des salaires de 10% qui leur avait été imposée dès janvier, mais contre laquelle ils n’avaient pas osé se rebeller. La chasse aux meneurs que mène la gendarmerie, de façon complètement inefficace, achève de ridiculiser les forces de l’ordre. Dès le 22 février, ils obtiennent satisfaction mais ce sont alors les dockers qui reprennent le mouvement pour obtenir une augmentation. Le gouverneur Alfassa utilise toute de suite les renforts militaires qu’il avait demandé pour remplacer les grévistes, mettant ainsi rapidement fin au mouvement.

Les ouvriers agricoles ont donc réussi à imposer un premier recul important aux békés, qui garderont cet affront en travers de la gorge longtemps et qui reprocheront beaucoup au gouverneur de ne pas avoir fait tirer sur les grévistes. A force de pression sur le ministère des colonies, le gouverneur sera rappelé à Paris quelques semaines plus tard. Le souvenir qu’il laisse dans la population noire est donc diamétralement opposé : alors qu’il est responsable du décret de 21 janvier et de l’accord du 12 février, rejetés par les grévistes, il est pourtant considéré comme un gouverneur qui leur était favorable et opposé à l’arbitraire des békés.

Mais surtout, cette victoire est le fruit d’une lutte menée par la population la plus miséreuse et la plus mal considérée de l’île, avec le soutien d’une poignée de militants communistes, et celui de quelques élus socialistes, qui se sont toujours placés comme intermédiaires avec le pouvoir... en étant souvent désavoués

Léo P (AL Alsace)

- Pour en savoir plus : Edouard De Lepine, La crise de février 1935 à la Martinique, L’Harmattan, 1980.